短視頻催生了一批又一批網紅。最新一個火遍全網的,是專門制作所謂土味視頻的“張同學”。

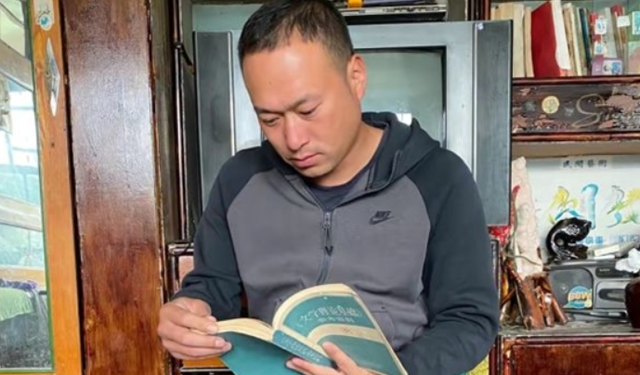

張同學是抖音上的一位短視頻創作者,其視頻作品主要拍攝東北農村的“土味”生活,嘮嗑、買菜、做飯等生活瑣事都成為其創作內容。近期更因消防部門上門為其進行安全指導、交警部門善意提醒其鏡頭中有交通違法行為而聲名大噪。

起床、做飯、喂狗、養雞,這些表現鄉村平凡生活的短視頻吸引了大批擁躉,單條視頻播放超2億,的確有點匪夷所思。各種贊譽、解讀紛至沓來。在流量幾乎就意味著紅利的互聯網空間里,已經有各路人馬紛紛研究張同學走紅的“流量密碼”,從題材、情感、技術、視角等N多個角度條分縷析,給其貼上一個個閃亮標簽。

走紅自然有走紅的道理,張同學也不例外。但張同學爆紅,我以為并沒有那么多這密碼那密碼,無非是滿足了城市群體對鄉村生活的向往和想象。很遺憾,我想說的是,這種向往通常是虛偽和矯情的。一位地理學家說過:“一旦人類社會變得復雜與精致起來,人們就開始關注和欣賞相對質樸的大自然了。”田園牧歌在身處其中的人那里,更多的是一種勞作,只有在與此保持著距離的他者眼里,它才是一種詩意,才會產生浪漫化想象。我近乎武斷地相信,張同學的粉絲中,大抵以生活在鋼筋水泥包圍中的城市居民居多。

從這個角度而論,張同學的“土味”創作,能走多遠、有多大價值,還不好定論。所以,先別急著給張同學戴高帽。僅僅因新鮮、好奇而帶來的流量是不可持續的。正如人民日報評論所說的,圍觀農村、評點農村之外,更該思考如何建好農村、振興農村。這是提醒,也是期望。