有這樣一群人,他們擇一事終一生。即便前途荊棘卻依然堅守,恪守著精益求精,不偏毫厘,不斷超越自我的準則,這群人被尊稱為“匠師”。作為世界上最早誕生文明的國家之一,中華民族向來盛產匠師,有著眾多匠心獨運的作品流傳至今。而我們慶幸的是,傳統技藝代代相傳,新一批匠師也不甘落后。由張小泉發起的#匠師召集令#活動讓我們認識了一批精雕細琢、苦磨技藝的匠師傳承人,張小泉×匠師朋友系列生動記錄了他們的“匠心”故事。視頻里他們將默默堅守的學藝故事分享給我們,讓消費者再次看到藝術珍品的來之不易。

(張小泉非遺傳承人群像)

守住心中的熱愛,才能繡出無愧于心的作品。千年杭繡傳承人周秀萍,癡迷杭繡十余載,手握一針一線一剪,不斷苦磨技藝是她的日常生活。被譽為絲綢之府的杭州,從古至今散發著獨特的秀美與堅韌。南宋時杭繡進入極盛時期,并迅速享譽全國。經過千年傳承,杭繡以高水準表達著杭州的秀美、韻味,至今長盛不衰是杭州傳承千年的非遺文化瑰寶。而以杭繡傳承人周秀萍為模板的技藝人們正在努力讓杭繡再次重拾光輝,走入更多尋常百姓的視野。

(匠師朋友-杭繡藝人周秀萍)

心血傾注針線之上,與小泉剪刀十年為伴。杭繡以繡法多變,工藝繁復著名,這樣的技藝學習過程非常艱苦,需要花費大量時間和非同尋常的耐心。為了技藝傳承,周秀萍堅持下來了。而從學習杭繡起,接觸張小泉剪刀,十年變遷,對杭繡的熱愛歷久彌新。而手里的工具,依舊是那把張小泉。技藝逐漸精湛,她手里的繡品用針如發,設色精妙,光彩奪目,而張小泉也從“工具”變為“摯友”,十年陪伴,相守相知。學習杭繡,不僅需要審美能力和極強的繪畫功底,繁冗的技法更需要匠師花數年甚至數十年苦心專研。周秀萍磨煉技藝,畫稿、配色、描稿等多個復雜的工藝一一專研,立志將杭繡一代代傳承下去。而“摯友”張小泉更懂他們的需求,用出色的產品呵護珍貴匠心,用實際行動參與到弘揚非遺文化中去,用近400年企業的堅韌精神與匠師互相勉勵。與技藝人共享傳承榮耀,助力偉大民族的非遺文化代代流傳。

(部分匠師朋友群像)

除此之外,傘藝人聞士善,書法家鄭成航、剪紙傳承人方建國等幾位不同領域、不同年齡、不同閱歷的匠師講述了他們自己與技藝的故事。與張小泉結緣之初或許還是青蔥歲月,一根繡針、一支毛筆、一把剪刀一拿便是數十載。他們與張小泉相伴相守,互相激勵。經濟的飛速發展,世界的日益嘈雜,但他們的內心是堅定、安定的。正因為有他們的堅守,我們才足以看到更多流芳百世的非遺文化作品,這也是張小泉一直想做且堅持在做的事。

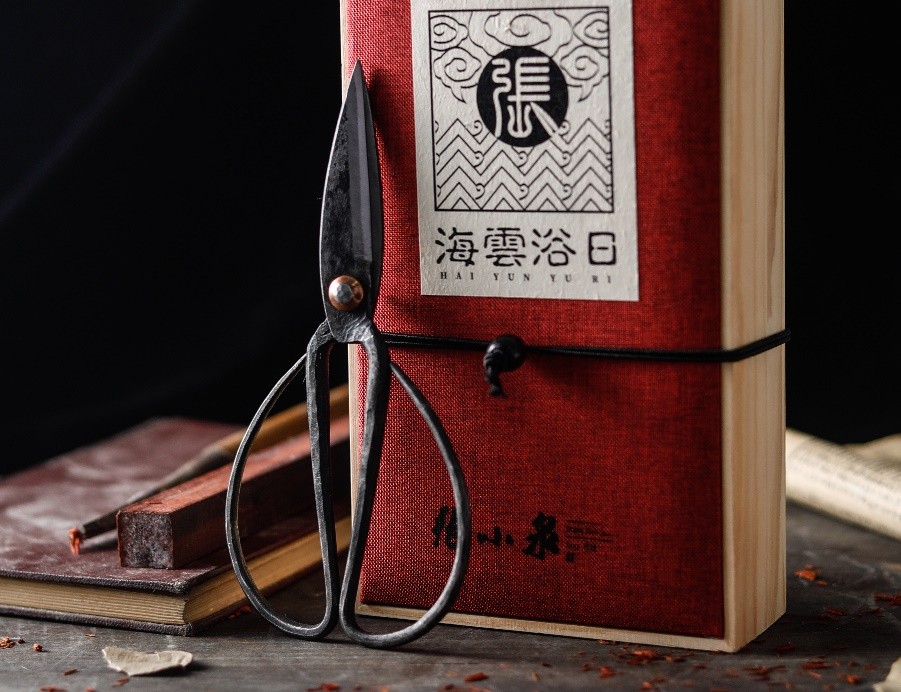

(張小泉經典手工鍛制民用剪)

傳承非遺文化的決心,是壓力也是動力!擁有近400年歷史的張小泉,秉承“良鋼精作”的祖訓,將保護非遺手工藝文化的傳承視為社會責任。與匠師們“撕磨糾纏”、執著專研,將民族品牌的匠心精神與匠師技藝傳承碰撞融合,幫助傳統技藝發光發熱走入大眾眼前。為了傳承,也是為了讓更多人了解非遺文化,踐行著民族企業的責任和擔當。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞: