8月14日下午6點30分左右,北京城的酷熱未散,海淀區雙清路30號和頤和園路5號門口的人群也未散。

學生和家長是這群人的共同身份,他們從五湖四海來,聚在這里,只為瞻仰一下“清華北大”這兩所名校。這群人排滿了北大東門的墻根和草坪,在清華西門拍照留戀。

在清華參觀須知的石牌前,一個舉著藍白小旗的導游,向每個前來詢問大巴位置的學生、家長,重復著“這里人太多,按原路返回(坐大巴)。”

幾乎每年暑假,這樣的火爆場景都在清北上演。而在游學圈子里,堪稱爆款的“清北游”也不過處在網傳游學鄙視鏈的底層。

這條鄙視鏈的背后是千億游學市場,分析人士認為,鄙視鏈的出現恰恰反映了企業、教育機構、大眾對游學的誤解;市面上游學產品單一、產品質量參差不齊;游學市場尚處于爆發的前期,但或許還沒到真正入局的時候。

游學鄙視鏈:被誤解的游學

38歲的陳晨來自福建小山城,今年暑假,她花了五千元為她上小學六年級的大兒子報名了旅行社組織的6天西安游學營,又花了兩千多元,讓她還在讀幼兒園的小兒子參加3天漳州自然閱讀游學營。

在這個2018年人均可支配月收入僅三千元左右的小山城里,一個星期約7000元的國內游學支出,已經顯得有些奢侈。而這略顯奢侈的游學支出,不過像“清北游”一樣,躺在游學鄙視鏈的底端。

網上流行的“游學鄙視鏈”是一條依循地域的遠近和價格高低形成的說法:南北極游學>歐美游學>日韓東南亞游學>國內各地游學>本市游學。

《武漢晚報》在近期的一篇報道中提到,國內游學價格普遍在三四千元左右,東南亞游學價格約六七千元,歐美游學的最高值在5萬余元,均價超過3萬元。至于南北極游學價格,傳聞在10萬元以上。

對于自己為孩子報的國內游學營被歸屬在游學鄙視鏈底層的說法,陳晨表示很不認同:“去哪里游學,主要看價格是否能承受。”從這一點上就說“誰看不起誰,我是不認同的”。

在陳晨看來,游學的真正目的是“能不能學到東西”。去國外游學是不是比國內更能學到東西,本“就是因人而異的”。

“大寶馬上要上初中了,(去西安游學)學知識不重要,主要讓他更獨立。”而小乖是因為他上的自然閱讀課的課程安排里有這一項內容,“是真正有學到東西的。”

大學本科在讀生王薇薇,去年參加了學校組織的海外游學夏令營。一個月花費1萬余元人民幣到英國曼徹斯特大學進行交流和參觀。她同樣表達了對游學鄙視鏈的不屑。“不一定越貴越遠的就越好。”王薇薇在很早以前就對出國留學很憧憬,這次的夏令營正好給了她體驗海外學習生活的機會,與游學的遠近價格都沒有關系。

陳晨和王薇薇的說法得到業內人士的認可,游學的“初心”是通過旅游獲得成長、收獲新知識,本就不該與攀比、虛榮扯上關系。

福建師范大學旅游學院副教授、博士,福建省研學旅行基地評審專家儲德平向《中國經營報》記者表示,要理清游學的定義,明白游學的最終目的是第一要義。“游學的過程簡單說來就是寓教于游,學生走出校園,前往新環境中進行更本真、更自然的集體或個人學習,體會‘知‘‘行’合一的學習方式,以達到拓展視野、擴寬知識儲備的目的。”

“旅游只是達成育人目標的行使方式,是浮于表層的外在,教育才是其內在的本質。”

北京第二外國語學院中國文化和旅游產業研究院副教授吳麗云則認為,游學鄙視的出現,“是對表面層次的游學的誤解。” “研學(游學)本身的特性決定了,并不需要以距離遠近,價格高低,資源稀缺來判斷研學品質高低,研學應以研與學的融合度,體驗的深度,思考的層級,內容的豐富度等維度去判斷。”

游學鄙視鏈:不成熟的游學產品

在分析人士看來,游學鄙視鏈的背后是對游學的誤解,也是市場上游學產品單一、“重形式輕內容”的體現。

據吳麗云觀察,市面上提供的游學產品可以簡單歸納成三類:第一類是依托機構,主要輸出國際游學產品。通常情況下,機構會和國外學校合作,帶團到國外上幾天課,然后安排去景點旅游。這是一種相對簡單的“學+游”模式,國內研學項目中同樣也有類似的形式。

第二類是景點,有參與性的內容,比如練毛筆,做手工等。第三類則是在某地封閉式訓練,如帆船夏令營,或者其他主題的,目的是為了掌握一項技能。

但這些產品距吳麗云個人認為的真正高品質研學產品,還有些差距。

王薇薇就認為,她參加的英國夏令營,體驗并不是特別好:“夏令營對英語水平沒要求,所以大家的英語都不咋樣,到曼徹斯特大學上課的時候,很多課都是半懂不懂的。”

“課程上的收獲很少,因為從大二到大四都混在一起,課程內容沒有針對性。大四的學姐說沒什么內容,跟科普一樣。”

陳晨對她大兒子參加的西安游學營評價也不是太好。她覺得大兒子貝貝是跟著旅行社承辦的項目去的,游的性質大于學。同小兒子小乖去的“有上寫作課“的自然閱讀游學營相比,貝貝的游學營是“比較不正規,沒有上課,感覺純粹去玩的”。

正如儲德平所說,中國游學市場仍存在重形式輕內容、市場規范度不夠、家長滿意度不高等問題。這些問題導致不少游學服務機構打著“教育”的幌子,開展并不具備教育內涵與價值的項目。

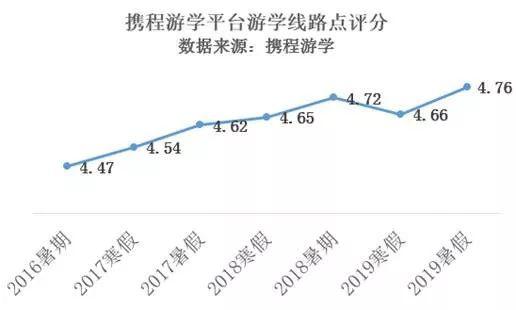

但與被訪者評價截然相反的是,攜程發布的2016暑期~2019暑期3年時間內游學點評數據顯示,游學產品點評分總體走高。2019暑期截止到目前的點評分為4.76分(滿分5分),相當于好評率達到95%。

在吳麗云的設想里,真正能把研學深度結合的產品應該具備以下特質:一是在游學產品內容的設計上,是否將游、學結合,有深度的游覽、問題導向的參與和體驗,可以激發學生思考,使學生在游中和游后能得到新的學習體驗,而不是旅游景點參觀加學校參觀就叫游學。

二是在游學產品團隊的組成上,應該結合旅游、教育、交通、心理以及各專業領域(如涉及不同主題的,文化、繪畫、音樂、建筑、經濟、工業、科技等)的專業人才共同開發。三是在游學線路上應該有游、有學、有學生討論、反思、形成成果的時間安排。

“而這樣的產品在市場上還是稀缺的,需要市場逐步完善。”吳麗云坦言。

游學鄙視鏈背后:即將爆發的游學市場

鄙視鏈的存在、對游學的誤解以及產品的淺層次開發……種種現象一定程度上說明了目前國內游學市場仍處在前期發展階段。

同時,吳麗云認為,游學鄙視鏈可能也正好說明了市場上對更遠距離游學產品的需求在增長,也進一步反映了這個市場正處于快速增長中。

《2019年泛游學與營地教育白皮書》(下稱“白皮書”(沒有書名號?跟下文提到的“白皮書”是一回事嗎?))指出目前中國游學市場滲透率低,僅16%。游學業務在公司業務中的占比小,低線城市學校尚未完全開展研學活動。當前國內的游學產品分為國際游學、國內研學和營地教育三種類型,承辦主體包括旅行社/OTA線上旅游平臺)、教育機構、學校等;中小學生及部分大學生群體組成其服務對象。

新東方的國際游學業務始于2005年,目前擁有近200條海外游學產品,覆蓋全球40余個國家和地區,游學服務已累計服務15萬名學生。據新東方2018年財報顯示,其國際游學項目創造的總營收約1940萬美元, 但占比不超過10%。

攜程作為另一種游學項目承辦主體OTA中的老炮兒,它在游學項目上的發力比較晚,2014年才開始開拓自己的游學產品。

盡管尚處在初級發展階段,但快速的增長率讓游學市場成為不可忽略的“大蛋糕”,行業巨頭正加快布局。

艾瑞咨詢和新東方國際共同發布的《白皮書》指出, 2018年泛游學與營地教育市場規模約946億元人民幣,未來將保持20%以上的增長率,預測2022市場規模可達1725億元人民幣。

儲德平則判斷:“中國游學市場正處于爆發前期。”

“‘望子成龍,望女成鳳’的觀念在任何一個歷史階段的中國父母們心中從未改變過。”儲德平表示,現代社會競爭愈發激烈,父母不希望錯過任何一個有潛力的教育資源,“因此近幾年每年參加游學的學生人數都在逐年上升”。

對于游學業務的增長率,俞敏洪曾在2018年4月的一次采訪中談到,新東方國際游學項目的計劃增長率是每年10%~20%。同年,新東方又宣布,開始將國內研學和營地教育一并納入到國際游學的事業群。2019年4月,新東方發布了《白皮書》,新東方官方認為,這是新東方全面開展泛游學與營地教育三大板塊業務布局的重要標志。

中國營地教育聯盟執行理事長、新東方國際游學和營地教育推廣管理中心負責人劉婷認為,隨著一個行業從啟動階段走向成熟階段,其客戶的需求會越來越細分,游學項目產品也會越來越多元。而這一趨勢也是新東方拓展游學業務的主要動機。

對平臺型企業攜程而言,產品多元是它與生俱來的優勢,到2019年暑假,攜程平臺共上線1400多條游學產品,其中90%為他營。但攜程表示,近幾年他們也開始自主研發一些游學產品,例如今年暑假推出的“少年壯游”系列產品。

據攜程介紹,攜程的游學項目與機票、酒店、跟團游相比,體量并不算大,但增速較快。從2014年來,攜程游學人次保持每年50%的高增長。

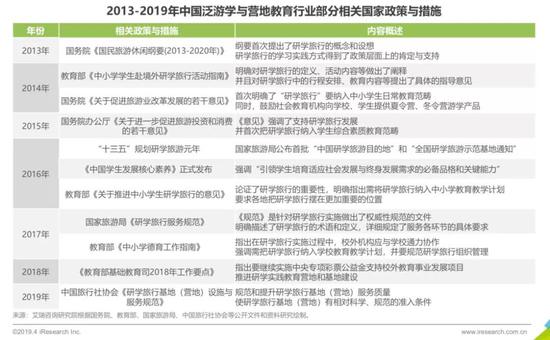

在政策方面,學校承辦的研學活動也被官方推動。

從2013年至2019年,教育部、旅游局、國務院相繼發布了11條相關政策和措施來鼓勵“研學旅行”的發展。其中2014年國務院發布的《關于促進旅游業改革發展的若干意見》則首次明確了“研學旅行”要納入中小學生日常教育范疇。

2019年2月教育部教育發展研究中心研學旅行研究所發布數據,2018年對全國31個省區市的4000多所學校、3.3萬名家長開展隨機抽樣調查,發現全國研學旅行學校參與率平均為38%。其中上海最高,達到了66%。

教育部報告顯示,全國各地中小學校研學旅行參與率仍存在不平衡性,這一現狀也恰恰給一線以外地區的學校與游學行業創造了機會。

在福建龍巖一所高中當教師的付雪說:“目前福建省研學活動做得比較好的是福州,廈門也正在做,而龍巖(三四線城市)才開始,正在準備一些材料(活動預備案等)。”

“目前計劃的研學活動開展方式是與旅行社合作,合作如何開展尚在討論。”

吳麗云認為,中國游學市場的真正狀態應該是“正處于起步階段,家長有需求,市場主體紛紛進入,教育部門積極推動,市場發展潛力很大”。

可以想象,未來國內的游學市場,或是更加“魚大水大”。