這是一段在滬猶太人跌宕起伏的命運交響:二戰期間,八獲奧斯卡最佳影片獎的好萊塢傳奇制片人邁克·麥德沃的父母避難上海,相識、相戀、相守;這也是一段全世界愛好和平的人們不會忘卻的記憶:上世紀三四十年代,上海至少接納了2.5萬名猶太難民。

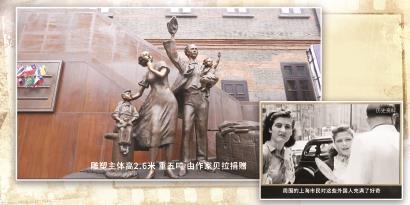

生于上海的作家貝拉用20多年時間,走訪了二戰時期曾在上海避難與出生的猶太人,到世界各地收集了大量一手史料和100多萬字的記載,并用文字、音樂、雕塑、影像等文藝樣式留存檔案。2月16日22時,由她的尋訪追溯為鏡頭展開歷史過程的紀錄片《幸存者之歌——猶太人在上海》,在東方衛視首播,觀眾將跟隨貝拉重訪猶太人在上海的歲月,回望那段跨民族守護生命的大愛畫卷。

《幸存者之歌——猶太人在上海》由上海麒源文化策劃出品。制片方透露,該片后續還將登陸海外多個平臺,“紀錄片的多語種版本正在制作中,將以希伯來語在以色列國家電視臺播出,英語版也會在邁克·麥德沃的推動下在美國國內的平臺與觀眾見面”。

紀錄片回溯了作家與猶太題材的20多年情緣。▼下轉第三版(上接第一版)在貝拉的記錄里,“猶太人在上海”系列的故事原型除了邁克·麥德沃一家之外,還包括哈佛法學院教授勞倫斯、美國前財政部長布魯門撒爾,以及在“江亞輪”海難中獲救的猶太男孩等。紀錄片真實呈現作家探尋、挖掘、收集、求證的過程,再以最真實的原貌,讓當年猶太人在上海的生活和歷史細節從塵封80多年的歲月里層層突圍,呈現在世人面前。

整部紀錄片片長43分鐘左右,從貝拉與猶太題材最初的結緣開始,講述她20多年里的奔波與孜孜以求,以及猶太朋友們口中親歷的人生。貝拉說,黃浦江是我的母親河,她曾那樣擁抱飄零異鄉逃亡中的猶太人,“我的故鄉真的非常偉大”。

觸動貝拉著手拍攝紀錄片的,是在她的尋訪過程中陸續離世的歷史親歷者。比如邁克·麥德沃的父母,他們曾在上海生活24年。貝拉與邁克·麥德沃的母親朵拉結識后,她們用流利的上海話交流,朵拉生前常提出想一起回上海,回到曾經生活過的地方再看看。循著幸存者的遺愿,最終找到了邁克·麥德沃一家在上海的舊居——愛文公寓,以及舊居內被完好保存的邁克·麥德沃一家的用具。“但仍然在世的二戰期間的在滬猶太人越來越少了。”貝拉決心與時間搶時間,用文字、影像等多種方式定格歷史。

紀錄片還收錄了許多首次以影像形式披露的史料細節。其中有邁克·麥德沃父親任職美商上海電話公司時的履歷書、工資單、照片、親筆信等資料。2012年,當這些史料以相冊《上海的記憶》被贈送給邁克·麥德沃時,這位應邀參加第15屆上海國際電影節的制片人熱淚盈眶。他說:“上海對我來說就是我的根,我的父母在這里居住了24年,他們經常提起上海,事實上是上海拯救了他們的生命,為他們提供了安全的住所,為此我十分感激。”說著同樣心聲的還有勞倫斯,他多次表示,“我的父母是躲過了大屠殺的猶太難民,如果沒有上海,我可能根本活不下來”。紀錄片中,這些史料細節、人物口述都將與觀眾見面。