京滬粵藝術機構聯手推動,雜技舞劇《化·蝶》將從上海起步,“飛”向世界舞臺。昨天,作為“演藝大世界 藝聚大上海”舞臺藝術作品展演季的重磅劇目以及廣州(上海)文化交流月的活動之一,《化·蝶》在上海大劇院簽約啟動全球巡演。梁山伯與祝英臺的經典傳說將以全新面貌出現在舞臺上,向海內外觀眾呈現具有時代感的中國傳統文化,凸顯中國作品、世界表達,中國故事、全球傳播,中國制作、國際水準的藝術亮點。

據悉,廣州市雜技藝術劇院雜技舞劇《化·蝶》將于11月12、13日開啟上海站首演;待到全球疫情好轉之日,它就將“飛”出國門。“雖然新冠疫情影響著全球演出行業,但中國藝術家依然創排出這么高質量的作品,令人驚嘆!我們期待在歐洲欣賞到這臺充滿中國風情的好戲,讓更多觀眾了解底蘊深厚的中國文化。”通過網絡直播,佛尼克斯音樂經紀公司總經理Christos Tsenes與上海對外文化交流有限公司、北京保利劇院管理有限公司簽署了2023年起的歐洲五國50場的全球巡演意向書。

當代審美重塑經典,弘揚傳統文化之美

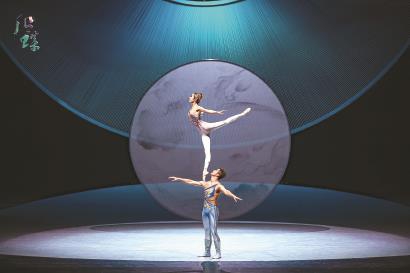

對于中國觀眾來說,梁山伯與祝英臺的故事可謂耳熟能詳。這段凄美的愛戀傳說曾以小說、歌曲、影視劇、戲曲等文藝樣式呈現,《化·蝶》則首創了雜技舞劇的演繹方式。“通過32項雜技絕活以及舞蹈、戲劇等多元藝術語言,弘揚中國傳統文化之美,這部雜技舞劇啟動海外演出計劃的消息一經發布,立刻引起國際演出商的踴躍反饋。”中國上海國際藝術節中心總裁李明告訴記者。

雜技舞劇《化·蝶》為何會受到國際演出機構的關注?梁祝愛情故事堪稱東方愛情故事大IP,而小提琴協奏曲《梁祝》早已在歐美舞臺上“聲入人心”;中國雜技更是屢次摘金奪銀……種種原因鑄就了這臺好戲能夠“走出去”的先天優勢。在此基礎上,《化·蝶》聚集了總導演趙明、編劇喻榮軍等對《梁祝》進行創新性轉化、創造性發展。“這部作品之所以名為《化·蝶》,是因為梁祝的愛情故事和蝴蝶的生命韻律完美融合,賦予了雜技舞劇更浪漫的想象空間與更深刻的思想內涵。”趙明說。

藝術創新破繭成蝶,上海“碼頭”再啟航

2001年上海APEC會議期間,“東方天鵝”驚艷亮相,雜技演員吳正丹和魏葆華的“肩上芭蕾”贏得了各國首腦多達18次的掌聲;2005年,粵滬聯合創制演出的雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》在上海大劇院連演20場,并由此走上國際舞臺,成為了中國文化的閃亮名片。如今,主創團隊帶著全新的雜技舞劇《化·蝶》再度來到上海。

“16年前,雜技《天鵝湖》是首次嘗試用雜技技巧演繹西方故事;現在,《化·蝶》亦是藝術創新的破繭成蝶,處處體現對中國傳統文化的開掘和再創造。”趙明透露,主創團隊針對不同國家和地區的受眾特點進行了精心編排,讓西方芭蕾與東方文化發生奇妙的“化學反應”。“我們將努力使這部融合型、創新性作品在世界舞臺上講好中國故事、傳播中國聲音。”

經中國上海國際藝術節中心的大力促成,《化·蝶》選擇上海對外文化交流有限公司作為全球巡演總代理、選擇上海作為全球巡演的始發站。“我們將根據歐洲不同國家的國情進行市場化、精細化運作,將《化·蝶》從德語區、法語區推向英語區觀眾群體,做大做強《化·蝶》的品牌效應,讓它變成歐洲人家喻戶曉的作品。”李明告訴記者,中國上海國際藝術節中心曾與6000余家國際文化機構合作,積累了大量演藝資源,可以充分發揮上海“碼頭”的平臺效應和文化引領作用,力促更多國內優質藝術作品走向世界舞臺。