◎胤祥

自“平遙元年”起,平遙國際電影展便致力于發現新電影,助推青年影人成長,關注作者電影、藝術電影。而在剛剛落幕的第三屆平遙國際電影展上,《熱帶雨》《氣球》《日光之下》等華語影片表現不俗,吸引了國外影展選片人、業內人士和眾多影迷的關注。

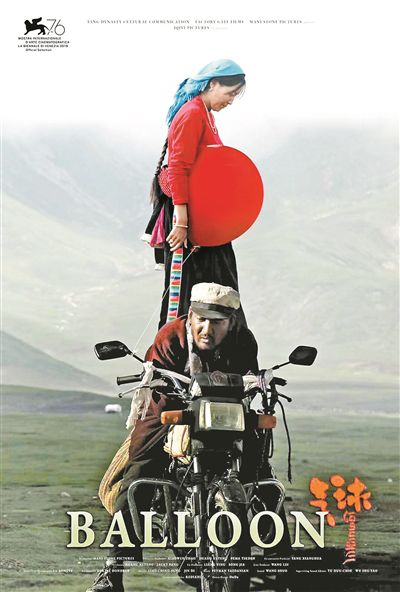

首映于威尼斯地平線單元的《氣球》,在平遙電影節收獲廣泛好評,許多影評人認為這是截止到目前萬瑪才旦最好的一部作品。

縱觀萬瑪才旦主要作品的電影節路線,可以發現他是典型的東亞導演登陸歐洲的路徑:處女作《靜靜的嘛呢石》走的是釜山-鹿特丹這條再經典不過的路線。此后,萬瑪才旦兩次入圍上海電影節主競賽單元,《尋找智美更登》和《五彩神箭》各有獲獎。而最近的三部影片《塔洛》《撞死了一只羊》和《氣球》均入圍威尼斯電影節的地平線單元,其中《撞死了一只羊》獲得最佳劇本獎。這三部影片的電影節路線“上了一個層次”,最主要的是威尼斯-釜山這條線,可謂是亞洲知名導演的標準電影節路線。相對于《撞死了一只羊》選擇在次年的北京電影節做國內首映,《氣球》則走出了如今已漸成氣象的威尼斯-釜山-平遙路線。一方面自然是因為平遙國際影展三年來口碑上佳,在電影節“亞洲月”中的地位鞏固;另一方面也有諸多發行、制片等其他因素的考量。

與《塔洛》《撞死了一只羊》相比,《氣球》的風格堪稱“突變”。視聽上的全新嘗試,加上對女性處境的獨特關照,使得該片在某種意義上可以視作導演創作的一個新起點。

影片講述青海藏區牧民達杰(金巴飾)一家的故事。因為兩個小兒子淘氣,把衛生所發放的避孕套當做氣球玩兒,使得不想再生孩子的妻子卓嘎(索朗旺姆飾)再度懷孕,而從上師到丈夫達杰、大兒子江洋,甚至卓嘎自己都認為這個未出生的孩子是剛剛去世的達杰的父親的轉世,卓嘎一度嘗試墮胎,但終于還是被丈夫和大兒子勸阻。

另一條故事線則是卓嘎的妹妹,已經出家為尼的香曲卓瑪(楊秀措飾)的故事,她來到自己的村里為整修寺院籌款,意外發現江洋的語文老師就是和她有過一段傷心往事的“前男友”,“前男友”還將她的故事寫成了小說。卓嘎燒掉了小說,并阻止了語文老師和妹妹見面……

當然電影要比上述劇透有趣得多,萬瑪才旦的作品一向以文學性強而著稱,這種“文學性”并不是脫離視聽而存在的玄妙概念,而恰恰是在出色的視聽基礎上,通過巧妙安排情節點和信息,產生了如文學作品般豐富與曖昧的意義,以及引人入勝又發人深省的韻味。這些固然是藝術電影必備的特質,但萬瑪才旦的作家身份使得他建構意義和韻味的方式更接近于文學的邏輯。

例如片中羊和人的有趣對應關系,影片一開始就是達杰去借種羊給自家母羊配種,并特地抓出了一只“兩年沒有產羔”的“沒用的”母羊,準備賣掉去給上學的兒子做生活費;而苦于避孕的卓嘎則在女醫生那里把丈夫比喻成種羊,而她恰恰想要的是“不再懷孕”,按照戲劇或者電影邏輯她當然一定會懷孕,但懷孕的意義卻并不像母羊懷孕那么簡單。這種復雜的對應關系和層次豐富的意蘊,正是影片文學性的體現。

《氣球》實際上有著一個高度戲劇化的故事,女主角卓嘎面臨的問題:一面是家庭經濟條件有限,大兒子在縣里上中學,兩個小兒子又正是淘氣年紀,加上公公去世,再生孩子經濟、精力的壓力都會很大;另一方面,這個未出生的孩子又“印證”了上師的預言,丈夫和大兒子更深信不疑。這構成了一個阿斯哈·法哈蒂式的極端戲劇沖突,因為特定的宗教信仰(或民族習慣)而造成的兩難選擇。

之前,影片還用大兒子江洋被認為是他奶奶的轉世這一細節來鋪陳,加上卓嘎本人試圖避孕的嘗試,因此在醫院里達杰和江洋懇求卓嘎不要墮胎的時刻,情感沖擊和戲劇性既強烈又可信。如果影片就在此刻結束,則堪稱一個法哈蒂乃至達內兄弟式的“關鍵時刻”,事實上這個沖突可以拍得很“抓馬”,但是萬瑪才旦的處理卻是十分輕靈的,把這個沖突放置在牧民家庭的日常、孩童淘氣的細節,以及出家妹妹的情感糾葛中,并加上了頗為余韻悠長的“尾聲”,顯示出導演的獨特風格。

《氣球》的另一個突破之處則在于對女性的關注。女主角卓嘎對自己生育權中“不生育權”的主張,是萬瑪才旦此前的作品,乃至少數民族題材的作品中比較少見的,是相當女性主義的議題。盡管這種主張更多地被統合在計劃生育政策、經濟原因的考量下,但我們仍能看到卓嘎本人的某種(并不徹底的)覺醒。

然而,卓嘎對待妹妹及其“前男友”的方式,又是另一種壓抑性的力量。她把那本小說丟進火中,并用謊言阻止了語文老師和妹妹的見面,不論是為了消除誤會還是為了再續前緣都因此不再可能。這讓她在某種意義上又扮演了一個內化了男權邏輯的壓迫者角色。這樣的人物寫得相當之高級,令人想起謝飛導演在《香魂女》中塑造的香二嫂:同樣是被壓迫和壓迫者的一體兩面,同樣是有關欲望和生育的女性議題。這種變化是如此明顯,使得《氣球》比萬瑪才旦之前的作品都更加容易與觀眾共情。

此外,影片在視聽體系上也有所改變。萬瑪才旦第一次在影片中使用以手持長鏡頭為主的攝影風格,同時對有大量弱光環境下的場景,有著極為精細的把握,與《塔洛》的黑白固定長鏡頭,以及《撞死了一只羊》中油彩式的畫意攝影都有相當大的區別。導演在映后問答中談到,他想通過這種視覺上的設計來傳達片中所有人物的不安情緒,以區別于固定長鏡頭帶來的壓抑感覺。

手持長鏡頭帶來的效果是更加寫實和對時空統一性的更好再現,比如片中給羊配種的段落,水溝兩邊吵架的段落,以及在市場買氣球的段落都完成得相當出色。而更強調人與環境或風景關系的段落,如奔喪和送葬兩場戲,導演對低照度下光線的精確捕捉則令人贊嘆。當然,一定要提到的還有片中“火中取書”那場戲,扮演尼姑香曲卓瑪的楊秀措真的把手伸進了火中抓出了那本燒掉一半的小說,并因此燒傷,這是堪比朱麗葉·比諾什在《藍色》中用手劃墻那場戲的“獻身式”表演。手持長鏡頭的視聽體系也因為這場戲而得以成立,并變得十分必要,這也是影片的高光時刻,它具有著十分珍貴的,穿透銀幕抵達真實世界的力量。(胤祥)