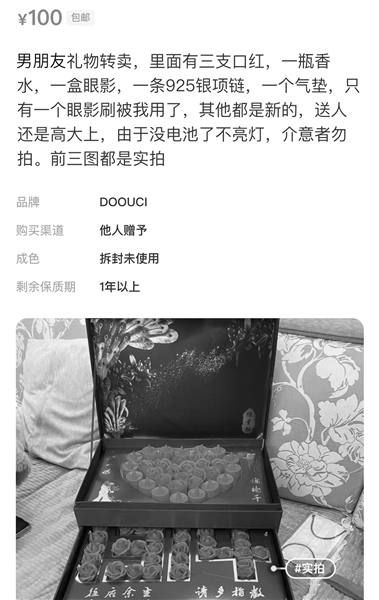

“男朋友剛剛送的,閑置出”“分手了,禮物便宜出”……最近,二手平臺上悄悄掀起一股轉賣男朋友禮物的風潮。轉售的禮物中,除了口紅、香水、護膚品之類的美妝產品,還有價格更為高昂的奢侈品首飾和包袋。

為何送給愛人的禮物,紛紛流向二手市場?記者發現,這其中有不少名曰“男朋友送的禮物”,實則是商家想出的賣貨套路,就如同十年前的街頭,一些店鋪永遠在清倉甩賣。

如今,編故事式賣貨、演戲式賣貨……各種賣貨套路更是被包裝成五花八門的模樣,在各大平臺輪番上演。

男朋友送的禮物流向二手平臺 原價萬元的包包標價不到三百

記者在閑魚、轉轉等二手平臺上看到,最近不少用戶發布了男朋友禮物的轉售信息。覺察到這一風潮的閑魚還專門推出了“轉賣你的心碎禮物”的活動。

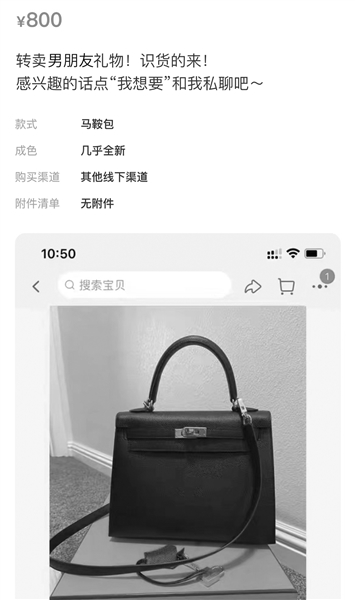

從商品類型來看,轉售率最高的是口紅、香水等美妝產品,成交價一般只在原價基礎上減價幾十到一百元。相較之下,部分奢侈品的轉售差價更高,能達到幾百至幾千元,甚至還有用戶將原價上萬元的包包標價不到三百元。

談及轉售理由,一部分用戶表示已有相似的產品而造成閑置;一部分用戶是因為不太喜歡收到的禮物;還有一部分用戶則出于更為情感化的理由,比如對象已成為前任,或被迫收下了追求者送的禮物。

隨著越來越多的年輕人開始關注二手交易市場,將不適用的禮物轉賣掉不失為當下一種流行的做法。但需要警惕的是,這些被賦予“心碎愛情故事”的商品背后,實則充滿了套路。

記者點進部分轉售情人節禮物的用戶詳情頁,發現一些用戶此前就發布了很多二手商品,看起來更像是職業賣家。而對于個別定價極低的奢侈品包袋,更是讓人聯想到仿冒的可能性。

對此,曾在閑魚上出售過閑置口紅的小趙也告訴記者,她認為很多用戶轉賣戀人贈送的禮物是假,想賣自己不想要的東西是真。“我以前也這么干,說口紅是朋友送的生日禮物,很喜歡但色號不適合自己,其實就是為了讓大家相信東西確實是真的。”

誘人故事賦予商品情感

吸引消費者爭相購買

事實上,像這樣的“編故事式賣貨”在生活中并不少見。

以房地產為例,記者在杭州某二手房平臺上看到,不少業主都在房源信息中寫道“出國急賣”“搖中新房急賣”,其中部分甚至將細節描述得非常清楚。有中介表示,這其實是賣房子的一種慣用說辭,表明自己是由于客觀原因不得不賣房子,從而讓賣家可以更信任這套房源。

不僅是個人房東,開發商也會為賣房子編故事。近日,云南昆明某樓盤的廣告在網上引發熱議。開發商稱其有“清朝建造的狀元橋”,還傳承了“清朝文脈”。但經業內人士查閱了大量資料后發現,該樓盤內的橋實則為一百年多年前一座村莊內的石拱橋,所謂的文脈更是無稽之談。不難猜測,開發商的套路就是以狀元為賣點,讓注重成績的家長“上鉤”。

這幾年,農業電商興起,越來越多果農也開始站在鏡頭前賣貨,“湊巧”的是,很多都為自己樹立了“賣慘”人設。

最早利用信息不對稱收割愛心的是微信和淘寶上的電商。他們在撰寫商品文案時,大多以《救救果農,XXX滯銷》為標題,故事則大同小異:水果豐收,中間商壓價,無人收購,心血白費。最重要的是還要配上水果堆積和果農欲哭無淚的圖片,成功引來眾多消費者爭相購買。

但隨著媒體的實地調查和深入走訪,這些愛心故事和照片很多被證實是假的。其中最有名的水果滯銷故事發生在2018年的山西運城市臨猗縣,當時,“蘋果滯銷4000斤”“果農無奈砍樹”等消息在網絡上迅速發酵,宣傳中還出現了加蓋當地政府公章的證明材料。為此,臨猗政府不得不出面澄清“臨猗蘋果滯銷”是電商夸大事實的不當營銷。

清倉甩賣出現電商版本

撬動直播間百萬銷量

這些賣貨套路也讓人聯想到古早(注:閩南語詞匯,意為年代久遠)的清倉甩賣。10年前,街頭上充斥著1折清倉店,宣傳話術多為老板跑路、店面到期或經營不善,卻許久未見關店。

隨著清倉騙術被揭穿,這些店鋪在生活中越來越少見。但近年來,電商興起后,類似的“演戲式賣貨”又開始在各大平臺復蘇。

記者注意到,最近短視頻平臺上出現了一批山姆、宜家清倉號。以抖音為例,搜索“山姆清倉”“宜家清倉”,跳出至少七八十個相關賬號,且幾乎均為個人注冊賬號。

“寶寶們,平時要幾百上千的商品,現在清倉只要1元起啊!”這是某宜家清倉直播間內的場景,但當消費者詢問其是否為官方店鋪時,主播卻沒有做出正面回應。

同時,記者觀察發現,不少清倉直播間會故意在名稱上用錯別字或加入標點符號,比如“山*姆”“宜家家”。而點進直播間選擇商品后,店鋪詳情頁顯示的卻是其他抖店,并非所謂的宜家、山姆。

有意思的是,這些早就被人看作騙局的清倉戲碼在切換到短視頻平臺后,直播帶貨數據卻十分驚人。“蟬媽媽”數據顯示,一個名為“宜居家清倉號”的賬號,只有3.4萬粉絲,但30天的銷售額高達184萬。

妻子為了銷量不得不減價賣貨,卻因此被丈夫辱罵;主播為了粉絲低價折扣,自掏腰包補齊差價……過去兩年,這樣的場景也時常出現在一些網紅直播間中。如果多看幾個同類直播,會發現都是相似的劇本套路。

針對該情況,快手曾對通過惡意砍價、演戲等方式誘導粉絲購買劣質電商團伙商品的部分主播作出停止直播14天的處罰。盡管如此,真真假假的帶貨戲碼依然在上演。

賣貨套路已被流水線化

平臺有責任嚴格把關

換個馬甲,換個陣地,這些似曾相識的賣貨套路為何野火燒不盡?

有業內人士指出,在網上,一些賣貨套路已經被流水線化。以短視頻平臺上的清倉號為例,其已形成一個產業,甚至推出了學習教程。一位賬號運營方透露,粉絲是買的,畫面是錄制的,并且有課程能快速復制,純新人純新號3天即可上手。

上海交大、復旦大學EMBA講師,華為特聘專職訓練顧問薛維舟在接受記者采訪時表示,當下流行的哄抬型、講故事型賣貨手段均是商家為掙快錢的短視行為。事實也證明,依靠概念炒作確實能幫助他們攻破消費者的心理防線,獲得成功。但同時,這些套路也很快就會被識破,相關的企業還有可能被拉入投資黑名單。

此外,薛維舟提出,在這一系列營銷中,涉及兩個概念,一是產品品牌,二是服務品牌。從產品品牌角度來看,商家在保證產品質量的情況下,利用各種方法進行宣傳無可厚非。但作為平臺,需要樹立自身的服務品牌,出于對消費者負責的態度,應該及時規范這些帶有欺騙性質的賣貨行為,進行嚴格把關。

“比如在二手平臺上轉賣男朋友送的禮物,有些用戶發布的萬元包包一下子降價到幾百元,明眼人都能看出是假的。”薛維舟表示,在這個案例中, 二手平臺在發酵這股風潮之時,就應該率先保護消費者的利益,牢牢把握住不能讓假貨流進來。(商報見習記者 駱伊莎)